- 大島丸

【大島丸代船建造 プロジェクト】第35回

エンジンルーム

初回のころに教えて頂いたとおり、エンジンルームが凄く広くなりましたね。

高さはもちろんのこと、空間の余裕を感じられます。

これこそが二層甲板のメリットだね。

機関コースのクラスメイトが喜ぶ顔が目に浮かびます。

これまでは前に立つ実習生の陰になって、何をしているのか見えませんでしたから。

まさに練習船だよ。

では具体的に、エンジンルーム後部となる推進軸(プロペラシャフト)を見てみよう。

推進軸

軸室というより、エンジンルームの延長じゃないですか。

しゃがまないと軸室に入っていけなかった時と比べると、とても見やすくなりました。

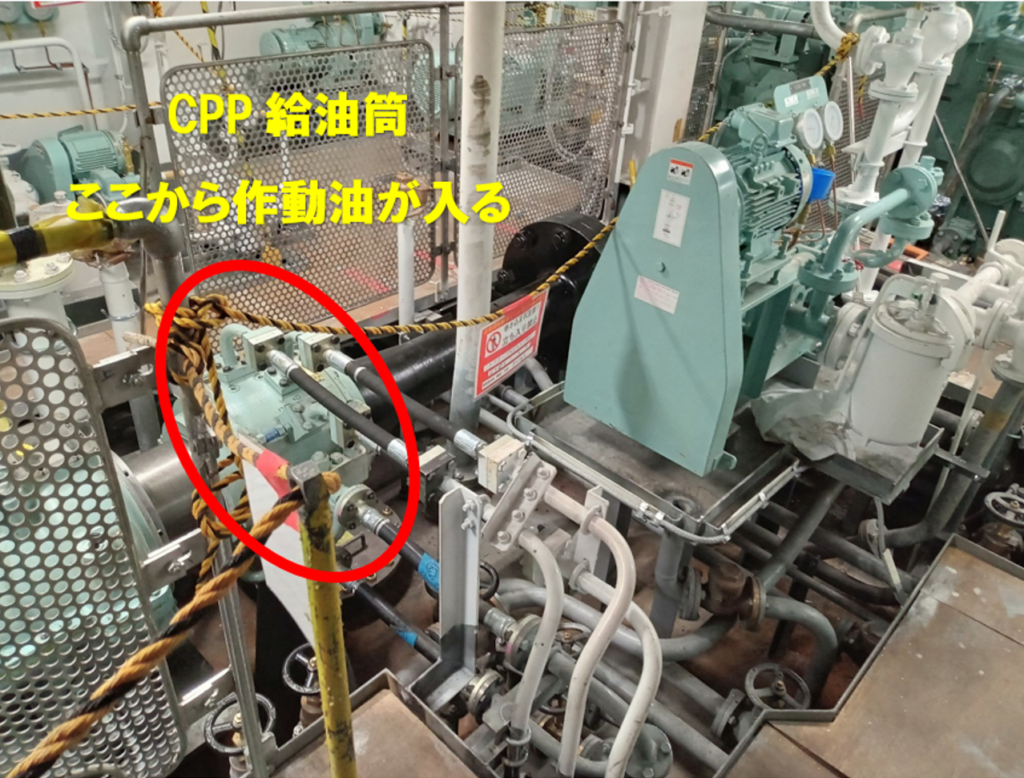

これまでは、推進軸が回っている航海中は、危険だから軸室に学生を入れることはできなかったからね。本船でも、流石に最後部となる船尾管まで立ったまま行くことはできないけれども、CPP(可変ピッチプロペラ)の操縦部はよく見えるだろう。

ほんとですね。

ここからCPPの翼角(プロペラ角度)を動かす作動油が入っていくのですね。

CPP作動油給油筒

これだけ軸周辺の空間が広くとれたのは、電気推進システムとゲートラダーを採用したおかげだろうね。

これまでのディーゼル主機と違って、電気推進システムを構成する機器配置の自由度が高いからですよね。ゲートラダーは、プロペラ位置を後方に下げることが可能になったからだったような・・。

そのとおり、だから船体後方に余裕が生まれているんだ。

なかなか学習効果が高いじゃないか。

えへへ。

近くで推進軸が回っていると、迫力を感じますね。

特に推進電動機(モーター)が低速から高速に変わるときは興奮するぞ。

機関士(エンジニア)のやりがいに加えて、電気士としての魅力にも触れることができそうですね。

本船はディーゼル発電機を用いた電気推進船だけれども、今後も何らかの動力を使って電動推進器を回す船舶が増えてくるだろうから、その予行演習だな。

学ぶことが沢山ありそうです。

そりゃそうだ、まだまだあるよ。

え?

せっかく広くなったんだから、こんな実技室を増設している。

電気工作室

電気工作室・・・、電気の学習そのものじゃないですか。

卒業後、三等機関士として乗船すれば殆どの場合担当する空調機。

空調機室

あ、空調機室ですね。

バッテリーは何だったかな?

リチウムイオンバッテリー搭載です。リチウムイオンバッテリールームですね。

リチウムイオンバッテリールーム

清水配管やポンプの仕組みも、しっかり学習できる。

ポンプルームも別室になったんですね。

ポンプルーム

先代では道具庫に近かった、機関工作室。

機関工作室

行くとこだらけじゃないですか。

ワクワクしちゃいます。エンジンの実習が楽しみです。