- 大島丸

【大島丸代船建造 プロジェクト】第9回

【大島丸代船建造 プロジェクト】紹介

通称:MNP(MOTUNUI PROJECT)

(モツヌイ:大島に関連のあるハワイの言葉で、大きな島という意味)

電気推進船のヒミツ

みなさんこんにちは。

新大島丸の話しに夢中になって、他の学業は疎かになっていないかな?

もちろんです。ちゃんとやっていますよ。

卒業研究も始まりましたから、楽しく取り組んでいます。

最近気になる課題は何だろうか?

やはりSDGsですね。私たちの世代がもっと身近に感じなければならないと思っています。

いいトスが上がってきたので、それに対する代船の取組みを説明しよう。

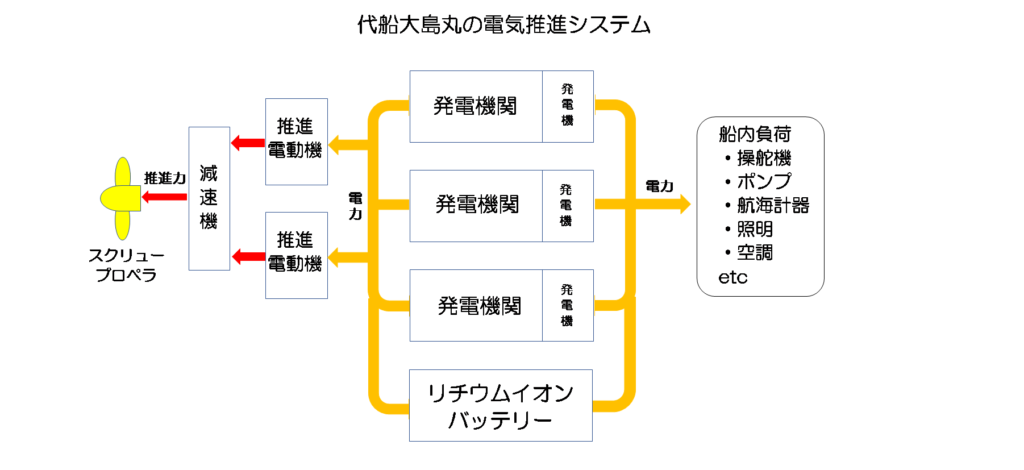

あ!代船が採用している電気推進システムのことですね。

そのとおり。特に「13気候変動に具体的な対策を」を考慮している。

でも、あまりにも難しくて、これまでの学習方法と大きく変わると困ります。

そんなことはないよ。将来的に推進電動機(モーター)を何らかの動力で運転することが主流となってくることが考えられるから、その予習をしておくようなものだ。

それに、代船では推進電動機を動かすための電気を、主機と同じ仕組みの原動機で造るから、これまでと同様に内燃機関の学習には問題はない。

その電気推進船のメリットは何ですか?

電気推進船のメリットは大きく3つ挙げられる。

1つ目は使用燃料量を減らすことができるので、CO₂の排出量が少なくて済むこと。

いわゆるカーボンニュートラルへの貢献だ。

環境問題解決に直結していますね。

電気推進船は一旦エネルギーを電気に変換する分、エネルギー変換効率は悪くなるのだけれども、要求されるスピードに合わせて発電機関の運転台数を変更できるから、速度域によっては燃料消費を抑えることができる。

発電機が3台あるのはそういうことですか。

それって、燃料を使う量が減るから、経済性も高いということですよね。

電気推進って、とってもエコノミー(環境に良い)でエコロジー(経済性が高い)なんですね。

代船ではリチウムイオンバッテリーも搭載しているので、それを利用したハイブリッドシステムにより、これまでの電気推進船よりも、更に環境にやさしい船になる。

2つ目は安全性が高くなること。

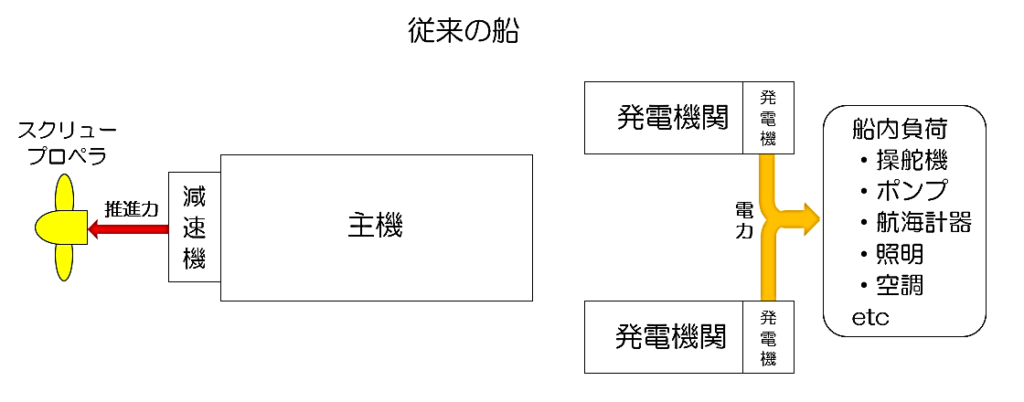

従来の船だと主機が故障すると、運航することができなくなるが、代船では発電機関が3台、推進電動機が2台あるので、どれか1つが故障しても、安全に他の機器で走り続けることが可能になる。

それはとても安心ですね。

それ以外にも、従来の船だと主機と発電機関で別々の予備品を揃えたり、それぞれの整備作業を覚えたりしなければならなかったが、電気推進船だと同じ型の発電機関が複数台あるので、予備品を共通にできるし、単一整備作業になるというメリットもある。

なるほど、作業効率が良くなることはとても良いことですね。

私たちも学びやすいです。

そして、3つ目は船内の快適性が向上したこと。

主機に比べて発電機関は本体が小さくなるので、船内居住区の騒音や振動を抑えることができる。

調査船に採用が多いのは、その理由もあるのですね。

エンジンルームのスペースにも余裕がありました。

Mさんのクラスメイトがチーフエンジニアになる頃には、色んな方法を採用した環境にやさしい船が運航しているだろうね。

そういえば、このまえ出力が大きくなってもスピードが変わらないと教えてもらいましたが、どうして新しい大島丸の出力を1,450kwにしたのですか?

もっと出力を大きくして、スピードアップしたらよかったのに・・。

それはね、現船の機関部職員は、船舶職員法により機関長と一等機関士の2名の乗船が義務付けられている。

だが、同じように近海区域を航行区域として出力が1,500kw以上になると、二等機関士を乗船させる必要が出てくるからさ。

そのため、現船と同じく1,500kw未満になるように計画したということだ。

しかし、従来の船だと通常航海は、「常用出力」として「最大出力」の80%程度に抑える(シーマージンと呼ばれる)ので、最大出力1,500kwのエンジンでも1,200kw程度の出力とする必要があるところ、電気推進船では、このシーマージンをそれほど考えなくても良いから、いつでも最大出力に近い状態で走ることができる。

環境にやさしく、将来を見越した船。同い歳のグレダさんに、報告出来ますね。

おお、環境活動家のグレダ・トゥーンベリさんだな。

代船でも現船と同じ航続距離を確保しているので、2,100マイルは走れるぞ。

(注):2,100マイルは、概ね日本からシンガポールの距離

スウェーデンまで行けますかね?

その前に代船は、航行区域が近海区域だということを忘れずに。

あいたたた・・。