- お知らせ

11/28〜29 S2大島丸実習

中間試験も終わり、後期も後半戦となった。

1月下旬には学年末試験だから、もう1ヶ月とちょっとで進級だ。

そうなんですよね。

毎年、商船学科2年生はコース分けを真剣に考えなければならない時期なんです。

大島丸実習は、最終選択を誤ることがないようにするための試験みたいなものです。

今年の2年生はどうしようか迷っている学生が少ないように見えたな。

それは良かったです!

文字どおり人生の選択ですからね。

今回の実習は、前日まで冬の入口とは思えないような大雨でした。

低気圧がどんどん発達して強い冬型の気圧配置でしたから、心配していました。

そうだね。

西高東低の冬型の気圧配置になったうえに、等圧線が少し傾いたから強い西風になってしまった。

尾道への実習だったから、当初から往路は追手で復路は向かい風が予想できた。

冬期の運航には、時化は付きものですから仕方ありません。

でも、予想されている場合は計画的な運航を行うこともできる。

今回は復路、愛媛県寄りに帰って、松山沖を航行することにしていたところを、往路と同じ航路として向かい風による速力低下をdistance(距離)を減らすことによってカバーしたんだ。

なるほど!

事前に強風になることがわかっていれば、対策がとれますよね。

それでも、広島県の江田島付近で北に針路をとった時には横風で船体が傾いていたよ。

はい、学生ホールでの講義を受けている学生が傾いているのがちょっと面白かったです。

機関コース実習では、可変ピッチプロペラとプロペラスリップについて学んだようだが往路は西風に乗ってスリップが小さく、復路は向かい風になってスリップが増えたことを理解することができただろうか。

プロペラスリップって、プロペラのねじれにより進む理想的な距離と、

実際に船が進んだ距離の差のことですよね。

ちゃ~んとわかってたみたいですよ。

機関コースでも、強風によって得られる教訓があるだろう。

反対コースの実習は2年生までしかできないですからね。

体験したことがあるのと、全く知らないのでは全然違いますから。

コースに関係なく、相互の作業を身に着けていると相手の気持ちがわかるんだ。

そうなれば、船内コミュニケーションが活発になって、より安全に運航することができる。

3年生以降も、相手側のコースが何をやっているのか気に留めておいてもらいたい。

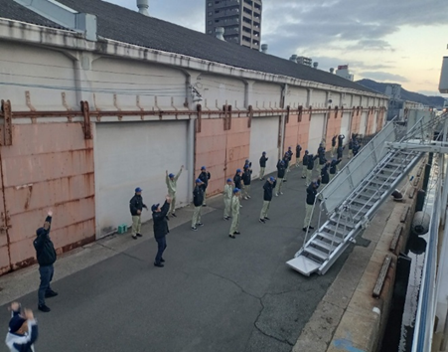

航海コース/機関コース別に班分けされずに体操するのもこれが最後です。

デッキ(航海コース)エンジン(機関コース)であっても、サロンでの食事は一緒にとる。

コミュニケーションの場つくりを今から心掛けておくことが大切だ。

美味しい食事があれば、会話も弾みます。

大島丸の新メニューは学生に大好評ですよ!

揺れが少ない船内での食事でコミュニケーション力向上に励みます。