- 大島丸

【大島丸代船建造 プロジェクト】第10回

【大島丸代船建造 プロジェクト】紹介

通称:MNP(MOTUNUI PROJECT)

(モツヌイ:大島に関連のあるハワイの言葉で、大きな島という意味)

練習船初!リチウムイオンバッテリーによるハイブリッド船

みなさんこんにちは。

キャプテン、前回の電気推進船説明のときに、代船はハイブリッドシステムが採用されると聞きました。そもそも、どういうものなのですか?

日本が世界に先行して開発したクルマで、これまでのガソリンエンジンにモーターを組みあわせて走る車のことを、ハイブリッドカーと呼んでいるのは知っているよね。

はい、父も国産のハイブリッドカーに乗っています。

それなら、話は早い。ハイブリッドとは「組みあわせる」という意味をもっている。

なるほど。代船は、電気推進システムですよね。何が組みあわされるのですか?

前回説明した3台の発電機関に加えて、リチウムイオンバッテリーを搭載し、バッテリーでも推進電動機(モーター)を動かして、プロペラを回す仕組みが取り入れられている。

そのハイブリッドにすることで、どんなメリットがありますか?

Mさんには、ハイブリッドカーより、電動アシスト付き自転車の方がわかりやすいかな。

学校から大島大橋に向かう時の坂道を、自転車で登るイメージをして貰いたい。

3段ギアの自転車では、立漕ぎが必須。

その反対に登校時の下り坂は、ペダルを1回も回さずにすむ。

この下り坂が、現大島丸が一番よく見えるスポットである。

だが、現在更新中の新桟橋は、潮流の影響を考慮して、桟橋の角度を30°南に変更するため、この位置からは同じように見られない。

ただし、大島病院を過ぎたあたりからは、今のように船尾からではなく、船横からの美しい船型が確認できるようになる。

【大島商船名物の急な登り坂】

あのきつい坂ですよね。自分で漕ぐ力だけではしんどいです。

でも、アシスト付き自転車だと、バッテリーが助けてくれるので、かなり楽ちんです。

あ、あれもリチウムイオンバッテリーですよね。

そのとおり。

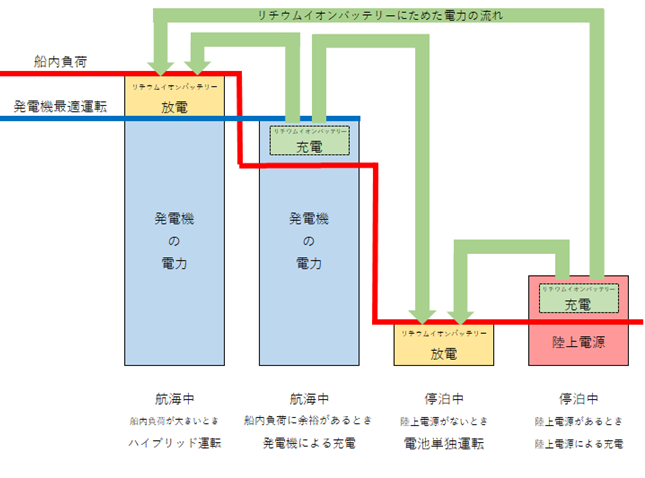

代船でもそれと同じように、航海中様々な機械を動かして、船内電力が発電機関の電力だけでは不足したときに、リチウムイオンバッテリーからその分の電力を補うことができるようになっている。

バッテリーを併用して発電機関2台運転で賄えるなら、3台動かすより効率が上がることはわかるね。

おぉ、そうなのですね。

ですが、陸上のようにコンセントがない船で、どうやって充電するのですか?

通常は、船内電力に余裕があるときに、発電機関からリチウムイオンバッテリーに充電する。

それに、代船は陸上電源からも充電できる。これはクルマでいうプラグインハイブリッドと同じだ。

たしか、うちのクルマもプラグインハイブリッドです。

クルマのパンフレットに非常時なんかに、クルマに貯めた電力を家の中で使えると説明されていました。

それと同じように、夜間安価に設定されている陸上電源からの電力を、リチウムウオンバッテリーに充電しておいて、昼間に使ことができるようにもなっている。

停泊中には発電機関を止めて、リチウムイオンバッテリー単独で船内に電気を供給することも可能だ。

現船では、エンジンルームで主機や発電機が動いていると、ファーストエンジニア(一等機関士)の大きな声でも聞こえにくかったのが、代船では解消されるわけですね。

更に実習効果が高まりそうです。

具体的には、実習時の寄港先(下関や別府、丸亀など)で停泊する時に、船内への電源供給をリチウムイオンバッテリーだけにすることを想定している。

排気ガスや騒音を出さないなんて、ゼロエミッションじゃないですか。

船特有の騒音が気にならないから、ぐっすり眠れそうです。

でも、リチウムイオバッテリーだけで走ることはできないのですか?

残念ながら、代船ではバッテリーだけで走ることはできない。

現在の技術では、大きなバッテリーを搭載するとコストがかかり過ぎるという問題があるからね。

だが、ヨーロッパではクルマのEV化が進んでいるのと同じく、今後は船でも増えてくるだろう。

でも、バッテリーで運航する船でも、推進電動機を使うことには変わりないから、代船は将来性を見越した学習ができる船になっている。

それに安全運航に直結する速度の上げ下げも、スムーズになる。

安心度まで向上するなんて、電気で動く船ってとても楽しみです。

だけど電気って、目に見えないから何だか不安です。

そんなことはないよ。

Mさんの身の回りにある、スマホもパソコンもクーラーだって、みんな電気で動いているだろう。

送ったり貯めたりすることが自由だから、電気は扱いやすいエネルギーだ。

本当ですね。

スマホを携帯していれば、毎日リチウムイオンバッテリーを持ち歩いていることになりますよね。

これからのエネルギー問題や環境問題を解決するためには、電気は切っても切り離せません。

機関コースの学生は、これからは機関士としてだけではなく、電気を扱う「電気士」としてもプロフェッショナルとして胸が張れるよう頑張って貰いたい。

はい、電気に強い大島商船生を目指します!