- 大島丸

【大島丸代船建造 プロジェクト】第8回

【大島丸代船建造 プロジェクト】紹介

通称:MNP(MOTUNUI PROJECT)

(モツヌイ:大島に関連のあるハワイの言葉で、大きな島という意味)

学生居住区の秘密 流れの良い動線

みなさんこんにちは。

代船には、これまで卒業研究で船内動線について調査を行った工夫が取り入れられたと聞きました。

うむ、現船で苦労したからね。

小さな船の狭い船内で、如何に上手く動線を確保するかを君たちの先輩と考えた。

そうなんですよね。

現船では通路が狭いから、行違うことも面倒でしたし、食事の準備や後片付けの時には、大渋滞が発生していました。

そこは申し訳ない。

だからパッセージ(通路)幅を600mmから1,000mmへと1.6倍に拡大する事から始めた。

1mあれば、気を遣わずにすれ違いできますね。

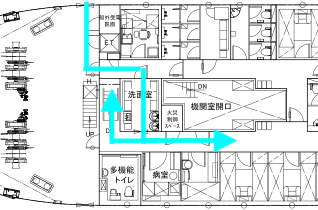

次は女子区画に組入れられる左舷側のパッセージをサブとして、右舷側のパッセージをメイン通路とするプランを構築した。

なるほど、女子居住区エリアの成り立ちはそういうことだったのですね。

船外から船内へ入るためのコーミング(海水が入り込まないための仕切り)も邪魔だっただろう。

はい、跨ぐのが大変ですし、背の高い人は頭を打っていました。

だから、その仕切りを無くす構造も取り入れた。

普段停泊中は、これを開放しておくので、陸上の教室と同じように出入りできるよ。

【参考:三菱下関エンジニアリングHP 可動コーミング】

そうか、これで入って直ぐの多機能トイレが使い易くなるわけですね。

建造計画がスタートした頃は今よりコロナ対策が明確でなかったから、入口に洗面室を配置して、手洗いうがいを励行がしやすい設えは外せなかった。

手洗いうがいは今でも五月蠅く言われています。

でも、現船の洗面所は行止まりだし狭いし、大変です。

代船では上図のとおり、洗面台を増やして、しっかり動線を確保しているから、実習に素早く取り掛かれるぞ。

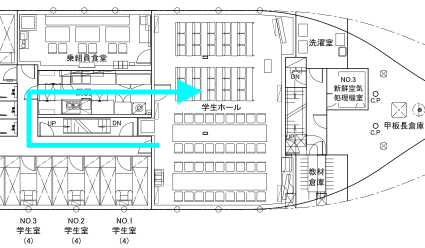

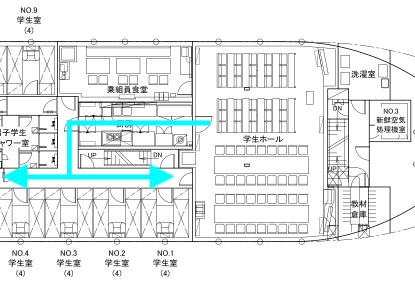

そして、食事の時の大渋滞問題解消だ。

現船では、ギャレー(調理室)の先が乗組員食堂なので、学生は入ることができず、袋小路ですから戻ってくるしかありませんでした。

代船でも初めは学生ホールと同じように、横向きに配置されたギャレー内でどうやって動線を確保しようかと四苦八苦したんだ。

だが、その船尾側にあった乗組員食堂とともに船首尾方向となるよう縦置きにすれば、スムーズな動線が確保できることがわかった。

研究の成果だね。

ギャレーに入って左側に配膳台が並んでいるので、そこからお皿を取っていくようになっていますね。

そして、そのまま学生ホールに着席するわけか。

これだと、人の流れが行き詰まることがありません。

喜んで貰えて何よりだ。それなら、下膳もわかるね。

はい!

配膳の時と反対に学生ホールから船尾方向に抜けて行くわけですね。

お盆を持って移動しやすいように、ギャレーと学生ホールとの間の扉は150mm広くして850mmにして貰っている。

後仕舞に手間がかからないと、大島丸名物のカレーが倍美味しくなりそうです💕

学生ホールも広くなって椅子の配置も工夫しているから、千鳥に座って貰ったりすれば、コロナ対策としても有効な喫食方法が取れるよ。

でも、ギャレーって船では外側に配置されているっていうイメージです。

発想の転換だね。

本船ではそれほどギャレーを使用しないので、乗組員食堂(通常は乗組員のミーティングルームとして使用する)を窓が配置できる外側に持って行ったわけだ。

他にも色々工夫されているので、図面を見て考えて貰いたい。

また課題が増えました・・。