- 大島丸

【大島丸代船建造 プロジェクト】第2回

【大島丸代船建造 プロジェクト】紹介

通称:MNP(MOTUNUI PROJECT)

(モツヌイ:大島に関連のあるハワイの言葉で、大きな島という意味)

みなさんこんにちは。

キャプテン(船長のこと)、今回はコンセプトについて伺えると聞いています。

気になっていた教育設備について教えて下さい。

それでは設計コンセプトについて説明しよう。

練習船の教育設備は実際に運航している商船とできるだけ同じ造りとしている。

新大島丸はそれに加えて、学生が実習に集中できる環境を整えると共に、実技を行う機会を増やすことを中心に考えた。

機器の配置はもちろん、注目して欲しい設備や機器の色、形、更には音にまで気を配った。

待たずに実技を同時に行うことができるよう、設備の数量も増強させている。

操船を行うブリッジ(船橋)はどのような配置ですか。

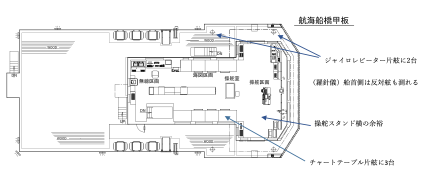

ブリッジの操舵区画は、安全運航に一番大切な「見張り」を行いやすいように、ガラス面積を大きくして、視界を最優先させた。

また、ブリッジ内での情報共有を図るため、これまで分断されていた区画をなくし、広く使えるように機器を配置しているのがわかるかな。

そうですね、操舵スタンド横では二列に整列しても余裕がありそうです。

船尾側の海図区画も広くなっていると感じました。

そのとおり。

ここも現船の2倍以上の広さを確保したたうえで、周囲をガラス窓として視界を確保した。

位置を入れる実習を行うチャートテーブル(海図台)は、2倍の6台を用意した。

作図中に目線を上げれば、周囲の状況がわかる配置としたから、実習効果が上がるね。

これまでの実習は順番待ちが結構あったので、実技の回数を増やせそうです。

それから、船内で24時間生活する私たち学生にとって、居住設備も気になります。

どうなっているのでしょうか。

集中できる環境というのは、きちんと休息できる場所があってこそ生まれる。

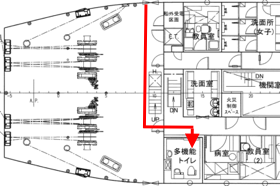

居住設備については、練習船初の女子専用エリアを設けた。

これまでお互いに遠慮していた、異性間の問題を小さな船でも解消したのさ。

え!本当ですか!

どうしても練習船だと、男女の区別がハッキリしていなかったので、嬉しいです。

2つ目の調査研究設備は定点保持システム(風や潮の影響がある海域で、同じ位置に留まる装置)を備え、これまでできなかった調査が行えるようになった。

3つ目の災害時支援のための設備は、これまで健常者に限られていた要救護者を、どんな人でも救出できることを中心に計画した。

例えば多機能トイレや病室を船内入口付近に備えて、船内に多い段差を無くしてスムーズな移動ができるように工夫した。

私たちにとっても、誰にでも優しい船は嬉しいです。

2018年に貨物船が大島大橋に衝突して、断水で学校が休講になったことがありました。

あの時、大島丸では給水活動とシャワーやトイレの一般開放を行って、被災者の方々への支援を実施した。その経験から、清水タンクを大型化し、造水装置(海水から清水を造る機械)を設えることを計画に組入れた。

それだけの機能が入る船って、かなり大きくなりそうです。

これまで全長しか聞いていないので…。

では次回は、新造船の具体的なスペックについて説明しよう。