- 大島丸

【大島丸代船建造 プロジェクト】エピローグⅡ

みなさんこんにちは。

さあ、船内ツアー再開です。

張り切っているねえ。

当然です。

今回は、学生ホールの船首部からから見ていこう。

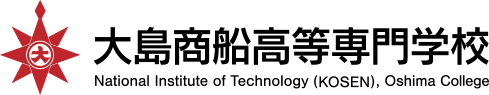

ここから、実習区画だ。まずは、甲板長倉庫だから。

部屋の奥が狭まっていますよ。船首部ですね。

手前の白い柱は、錨のチェーンをロッカーに収めるためのパイプなんだよ。

そうなんですね、教えて貰わないとわからなかったです。

洗濯室も完備されています。乾燥機もありますね。

これまで使っていたボンクシーツをやめて、ベッドパットにしたから船内で洗濯できるようになった。さあ、もう一段降りよう。

さらに広い部屋に出ました。

航海当直でない方の班は、ここで配管の組立てや工具の取扱い実習を行う。

もちろん降雨時にも使える。

その船尾部は、倉庫ですか?

機関部の予備品や部品を置く機関倉庫だね。片付いているだろう。

狭い船内では、5Sの励行が大切だ。

試験機みたいなものがあるのは、電気工作室ですね。

電気推進船だからね。機関士だけでなく電気士としても活躍して貰わないと。

私は電気が苦手なんですよね。

だから、理解度を高めるには好都合じゃないか。

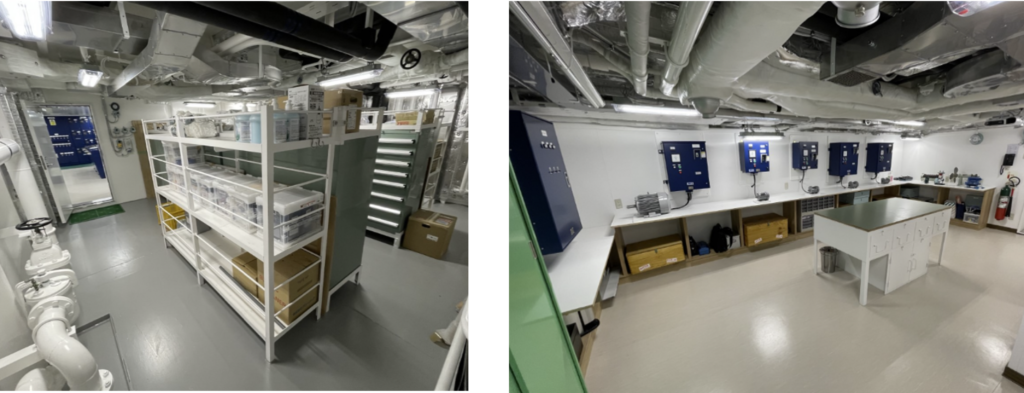

そして、エンジンコースの主戦場となるECR(機関制御室)だ。

青色の配電盤が、引き締まって見えます。

焦らずに、落ち着いて実習ができそうな環境ですね。

一目で全体が把握できる配置になっているからね。

今起こっていることが直ぐにわかる。

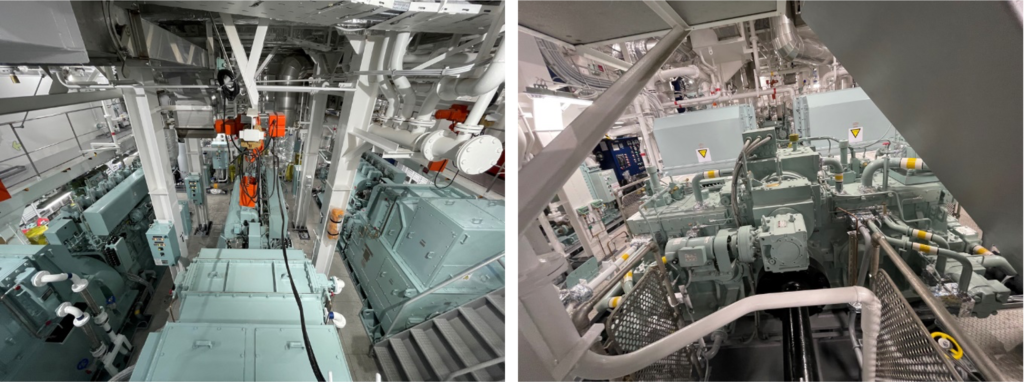

ここから船尾側が、エンジンルームだ。

この写真ではわかりにくいが、広さと高さは現場で体感して貰える。

電気推進船ですもんね。いろいろ機器がありますから、学習に事欠きません。

そして、最後部は舵機室だ。

ほんとに、狭いところがないですよね。

実習環境として、最高です。

それにとても静かだよ。校舎に置いている舵模型を見ると、ゲートラダーが複雑な動きをしていることがわかるだろう。

難しい動きですよね、直ぐにはわからないです。

おいおいで良いから、理解度を高めていこう。

最下段の船倉甲板には、エンジンルームと繋がる機関工作室がある。

電気は苦手ですけど、結構手先は器用なんですよ。

工具がたくさんあるから、取扱いに注意して使うこと。

そして肝心のリチウムイオンバッテリールームだ。

本船にとっては、第二の心臓みたいなものですよね。

以前紹介したチラー式の空気調和機室や船内に清水を送り出すポンプルームでは、ボットムオフィサーやボットムエンジニアとして乗船したら直ぐに扱う機器が揃っている。

べっ、勉強になります。

この部屋は何ですか?横に丸い機器が設置されています。

バウスラスタのモーターだ。ドアから入れるスラスタルームは珍しいのが、覗きやすいだろう。大きなものを装備したので、離着桟操船で楽をさせてもらっている。

船内案内図を見ると、ここは普段行けないところなんですね。

今度は2階上がって、端艇甲板にある乗組員の部屋を見てみよう。

ここが、部員さんの部屋だ。

コンパクトですね。

でもオットマン付きの椅子が足を伸ばせて楽ちんそうです。

ルールで、部屋の広さが船舶職員は7.5㎡以上、部員は4.5㎡以上と決められているからね。ボンクの長さを2.0m、幅を1.0mと大きめに造ったから、おのずと部屋の幅が決まってくるんだ。

ルールでは、その他にロッカーの広さも決まっているんだよ。

なるほど。それで、ボンクで寝ていてもテレビが見えるように、船尾に向かってデスクが配置されているんですね。

こっちはC/Oと1/E(一等機関士)の部屋ですね。

あれ?ボンクが上下互い違いに設置されています。

これはね、居住スペースが限られている内航船への提案の一つなんだ。

船の家具は、永らく同じ設えでやってきたからね。

一日の多くを過ごす自分の部屋で、起きている時間に使えるスペースを広げてみた。

ボンクに寝てみたんですけど、長さと幅があるから圧迫感が全然ありません。

本船は、瀬戸内海で運航するから、揺れが少ないだろう。だから、ボンクが船横向きでも問題ないと考えたんだ。家具にもこだわって、上のボンク用に階段をつけた。

私ならぬいぐるみを入れちゃいます。

C/Oの部屋なんて、和室じゃないですか。乗船するなら、こんな部屋がいいなあ。

その船首部がCaptainの部屋ですね。

この格言ありきだよ。

はい、この甲板にあがると必ず目に入るので、気合が入ります。

これもルールで事務室を別に設えたから、部屋で事務仕事をしないことにして、応接室としたんだ。

the船長室って感です。

でも、私たち学生には、用事がないですよね。

入口の文言を見たらわかるだろう。ここは説教部屋だ。

え?

ただし、愛のある説教だけれどもね。

それでも呼ばれないように気をつけておきます。

事務室って、どうして研究室と一緒になっているんですか?

ずばり、狭くなるからだよ。

事務室と研究室を独立させると、狭くなって単なるコピー室と物置き場になってしまうから、その後ろの研究室と繋げて同室にしたんだ。

だから、コピー機と大型のラックがあっても狭くないのか。

便利だろうとあちこちに同じものを置くと、無駄が増えて実は効率が悪い。

電子機械学科の同級生が来てくれそうですね。

研究室は、作業の進捗状況が確認できる窓配置ですね。

船尾側の窓は、そのために斜めに設置したのですか?

それもあるが、観測用クレーンがあって、デッキの通行に支障をきたす恐れがあったから、斜めに切り落として通行性を向上したんだ。

なるほど。

これはコンサルのシステム協会が提案してくれた。

さあ、ブリッジにあがろう。

立派な神棚がありますよ。金毘羅さんですよね。

どんどんIT化が進んでも、大切にしなければならないことがある。

祖父も同じことを言っていました。

貴重品はブリッジで預かってもらうんですね。

もう前方が明るいのが見えています。

とにかく窓だらけだろう。

さて、安全運航の第一原則は?

見張りです!

そのとおり、見張る癖づけには最高の環境だ。

ドアなんか全面窓じゃないですか。

できるかぎり死角をなくする工夫だよ。

大型双眼鏡もあるので、早期に他船を発見できますね。

船内ツアーは、どうだったかな。

これから実習が始まると思うと、楽しみで仕方ありません。

でも、これでCaptainとの掛け合いも終わりだなと思うと、寂しいです。

そうだね。一年間お疲れさまでした。

Mさんに学習してもらうつもりだったが、なんだか自慢大会みたいになってしまったね。

これからは、乗船回数を増やして、積極的に見て、触って、体感して欲しい。

了解です。

船型や構造に理由があるように、機器の配置や構成にも理由があるんだ。

これまでの記事を参考に、気づきを高めてくれたまえ。

承知しました。

大切に使って、後輩たちにその想いを引継いでいきます。

どんどん使って、もっと良いものにしていこう。

みなさん、これまでお付き合い頂き、ありがとうございました。

また、どこかでお会いできることを楽しみにしています。

ごきげんよう、さようなら。