- お知らせ

S3 5/7~9 大島丸実習(松山、広島)

今回の実習は3年生になって、航海/機関コース分け後初めての実習ですね。

低学年次と違って各コースで専門的な実習が始まるから、

船乗りへの次なるステップともいえるな。

ちょっと、顔つきが変わったように見えました。

ほほう、それは頼もしい。

大島商船は瀬戸内海西部とはいえ、少し東の海域にまで出ると島嶼部に挟まれた

狭い航路がたくさんあるから、航海コースの研鑽には最適なんだ。

なるほど。

一日目の松山港も二日目の広島港も工業地帯ですから出入港船が多いですものね。

機関コース用には、投錨(錨を入れて停泊すること)回数を増やして、

スタンバイ要領の研鑽をして貰うことにしている。

学校桟橋ではできないことが、盛りだくさんの実習ですね。

今回は、出港3回入港3回、投錨3回抜錨(錨をあげること)3回だから、

かなり経験回数をこなせた筈だよ。

色んな船とすれ違うから、デッキの学生は楽しかったでしょうね。

航海コースの学生なら、海上衝突予防法を学習しているんだから、

見合い関係が発生したと発言して貰いたいね。

ダイヤモンドプリンセス

行きあう船舶が多いということは、港に入っていく時も大変そうですね。

何も対策せずに入港しているわけではないよ。

予め定期船のダイヤを確認して、定期船優先となるように入港前に調整しているんだ。

その時間待ちのために、入港前にスピードを落としていたんですね。

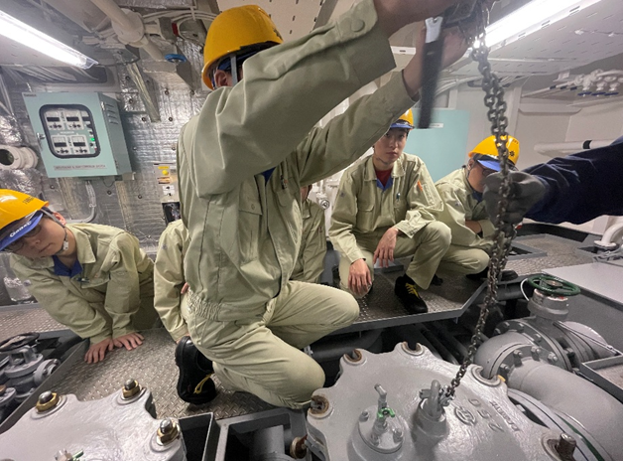

機関コースの実習はどんな様子でしたか?

入出港時のスタンバイ実習に加えて、運転していない発電機を使って発停訓練や

海水を船内に吸引するところにある漉し器(ストレーナー)の開放整備をしたよ。

瀬戸内海ってキレイそうに見えても、ゴミがたくさんあるんですね。

ゴミだけではなくて、海洋生物たとえば夏の終わりにはクラゲが大量発生して

ストレーナーが詰まってしまうこともあるんだ。

こまめな点検整備を行うことが大切なことが良くわかります。

安全運航は一人では成就できない。

チームワークが必要だね。

安全って簡単に言いがちですけれども、各部の努力で成立してますよね。

ところで、今回おニューの設備が登場したらしいじゃないですか。

お、耳が早いね。

広島宇品のような桟橋では、桟橋の屋根が張出していたり、岸壁に比べてデッキ迄の高低差が大きいから通常使用しているアコモデーションラダーでは角度がつき過ぎて、安全上好ましくない。

でも、他に手がないですよ。

本船はプープデッキ(船尾甲板)を一段低く造っているから、

そこに階段をかけることにしたんだ。

見るからに楽ちんそうじゃないですか!

潮の干満でも高さが変わらない桟橋での使い勝手は最高ですね。

来月実施する周防大島町婦人会の宮島クルーズでも、安全に乗り降りすることができて重宝するだろうね。

新造船になっても次々と新しい取組みを怠らない大島丸のことを

学生にも見習って貰いたいですね。